岩倉市の「いのうえ耳鼻咽喉科」看護スタッフです。

先日親戚から果物をたくさん頂きました

![IMG_E8865[1]](https://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2025/09/IMG_E88651.jpg)

![IMG_E8867[1]](https://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2025/09/IMG_E88671.jpg)

シャインマスカット、イチジク、梨です

イチジクは2種類あり、写真手前の小ぶりのものは、白イチジクとも呼ばれる「バナーネ」という初めて食べる品種でした

完熟しても皮は赤くならず、秋果は少し茶色く色付く程度で、糖度も23度近くあるそうです

![IMG_E8866[1]](https://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2025/09/IMG_E88661.jpg)

中の違いはこんな感じでした(写真下がバナーネです)

食べ比べてみると、やはりバナーネの方が甘みがあり、バナナのようなねっとりした食感でした

全部美味しく、好きな果物でお腹も心も満たされた日でした

【お知らせ】

耳管機能検査機器を導入しました。「耳の詰まり感」「自分の声が耳に響く」症状のある方に有用です。詳細はこちら。

耳管機能検査機器を導入しました。「耳の詰まり感」「自分の声が耳に響く」症状のある方に有用です。詳細はこちら。

注射インフルワクチン 予約受付中です。詳細はこちら。

注射インフルワクチン 予約受付中です。詳細はこちら。

経鼻インフルエンザワクチン(フルミスト)予約受付中です。薬の詳細はこちら。 予約に関しては こちら。岩倉市の助成金はこちら。

経鼻インフルエンザワクチン(フルミスト)予約受付中です。薬の詳細はこちら。 予約に関しては こちら。岩倉市の助成金はこちら。

岩倉市の「いのうえ耳鼻咽喉科」 院長の井上です。

先日のことです。

「2日前にウナギを食べてからノドの痛み・違和感がある」とのことで当院受診された患者さんがおられました。

まずは口👄の中を診てみます。

見える範囲には無さそうです。

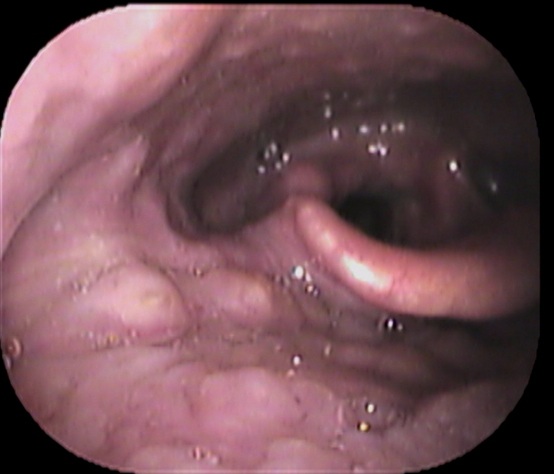

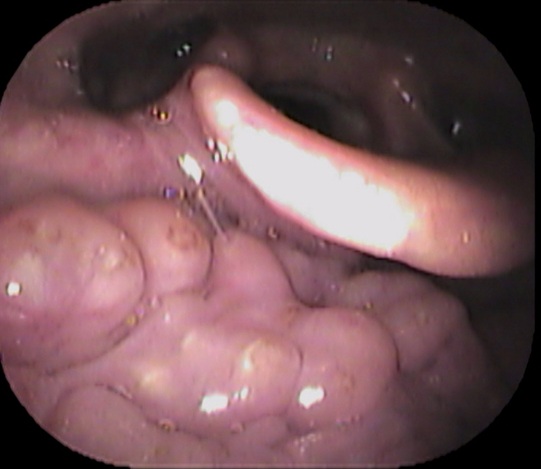

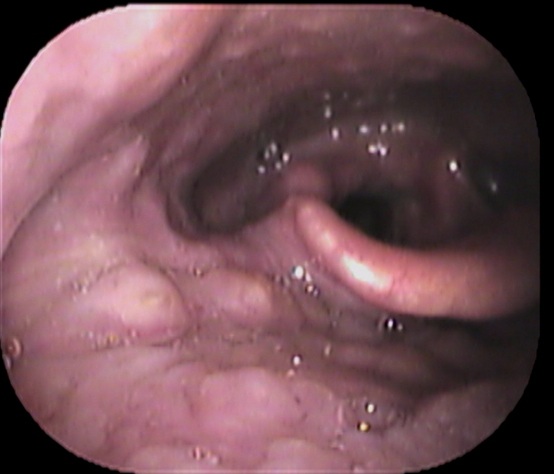

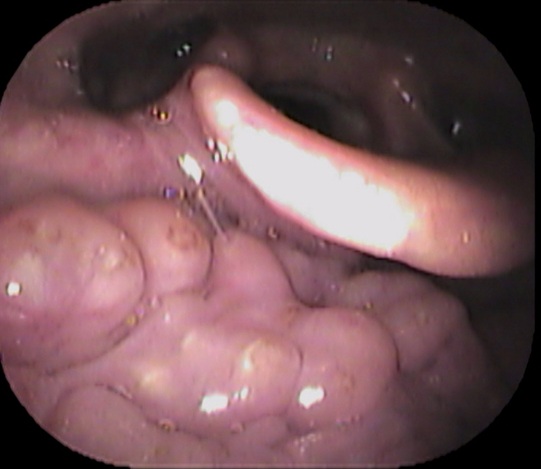

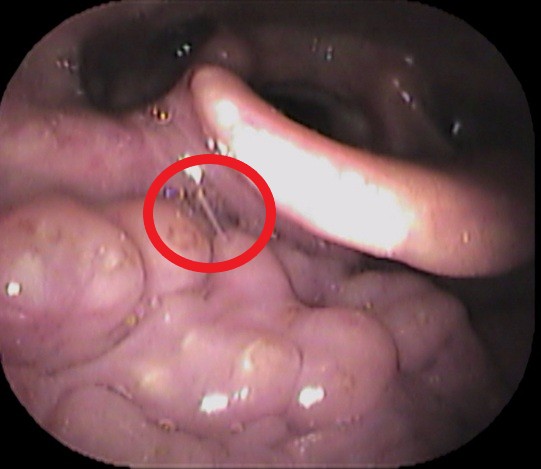

続いてファイバーでノドの奥をチェックします。

舌の付け根・喉頭は複雑な構造をしており、唾も混在して観察は容易ではありません。

ファイバーの光によるハレーション もあり、何度もチェックが必要です↓

もあり、何度もチェックが必要です↓

舌の付け根をチェックするには、舌を突き出してもらう必要があります。

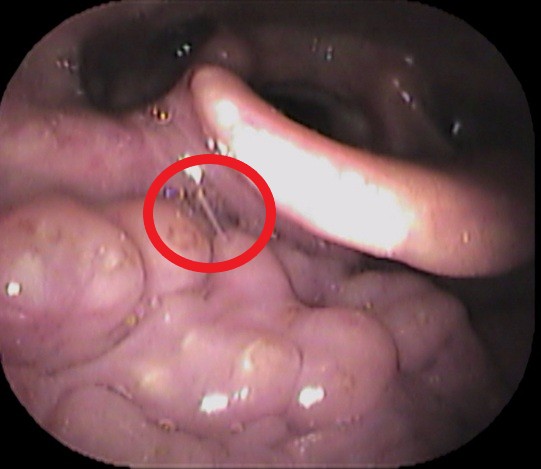

ありました

どれかと言いますと↓

赤丸部分 です。

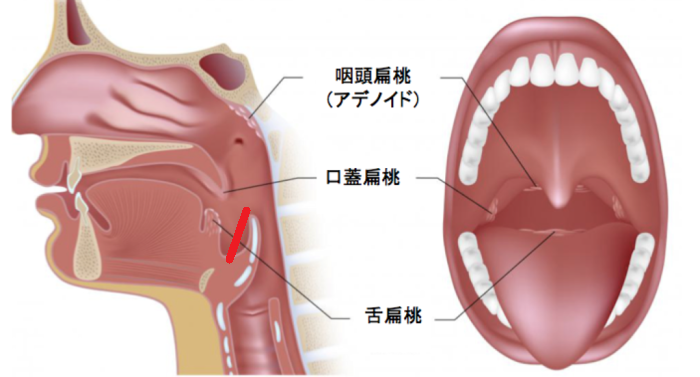

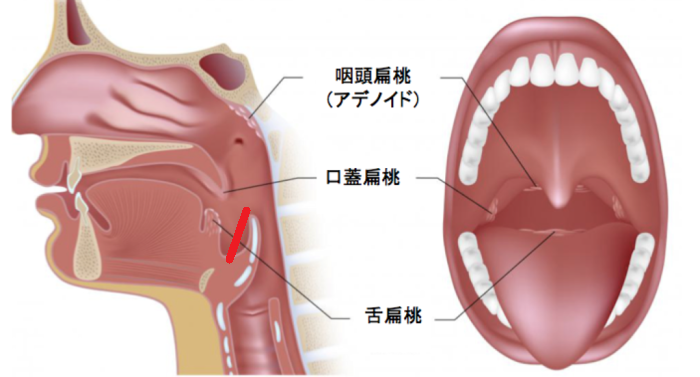

舌根部 と呼ばれる 舌の付け根部分で、イメージとしてこんな感じです↓

今回のポイントをまとめてみました。

ウナギ魚骨は小さく、見つけるのが難しい

ウナギ魚骨は小さく、見つけるのが難しい

舌の付け根 など舌を突き出す動作をしないと見えない部分もあり入念なチェックが必要

舌の付け根 など舌を突き出す動作をしないと見えない部分もあり入念なチェックが必要

魚骨は難しいですね。

【お知らせ】

耳管機能検査機器を導入しました。「耳の詰まり感」「自分の声が耳に響く」症状のある方に有用です。詳細はこちら。

耳管機能検査機器を導入しました。「耳の詰まり感」「自分の声が耳に響く」症状のある方に有用です。詳細はこちら。

注射インフルワクチン 予約受付中です。詳細はこちら。

注射インフルワクチン 予約受付中です。詳細はこちら。

経鼻インフルエンザワクチン(フルミスト)予約受付中です。薬の詳細はこちら。 予約に関しては こちら。岩倉市の助成金はこちら。

経鼻インフルエンザワクチン(フルミスト)予約受付中です。薬の詳細はこちら。 予約に関しては こちら。岩倉市の助成金はこちら。

9/8付け当院ブログで 「当院周辺の農地に巨大物流倉庫を建設する計画」が進行している件についてお伝えしました。

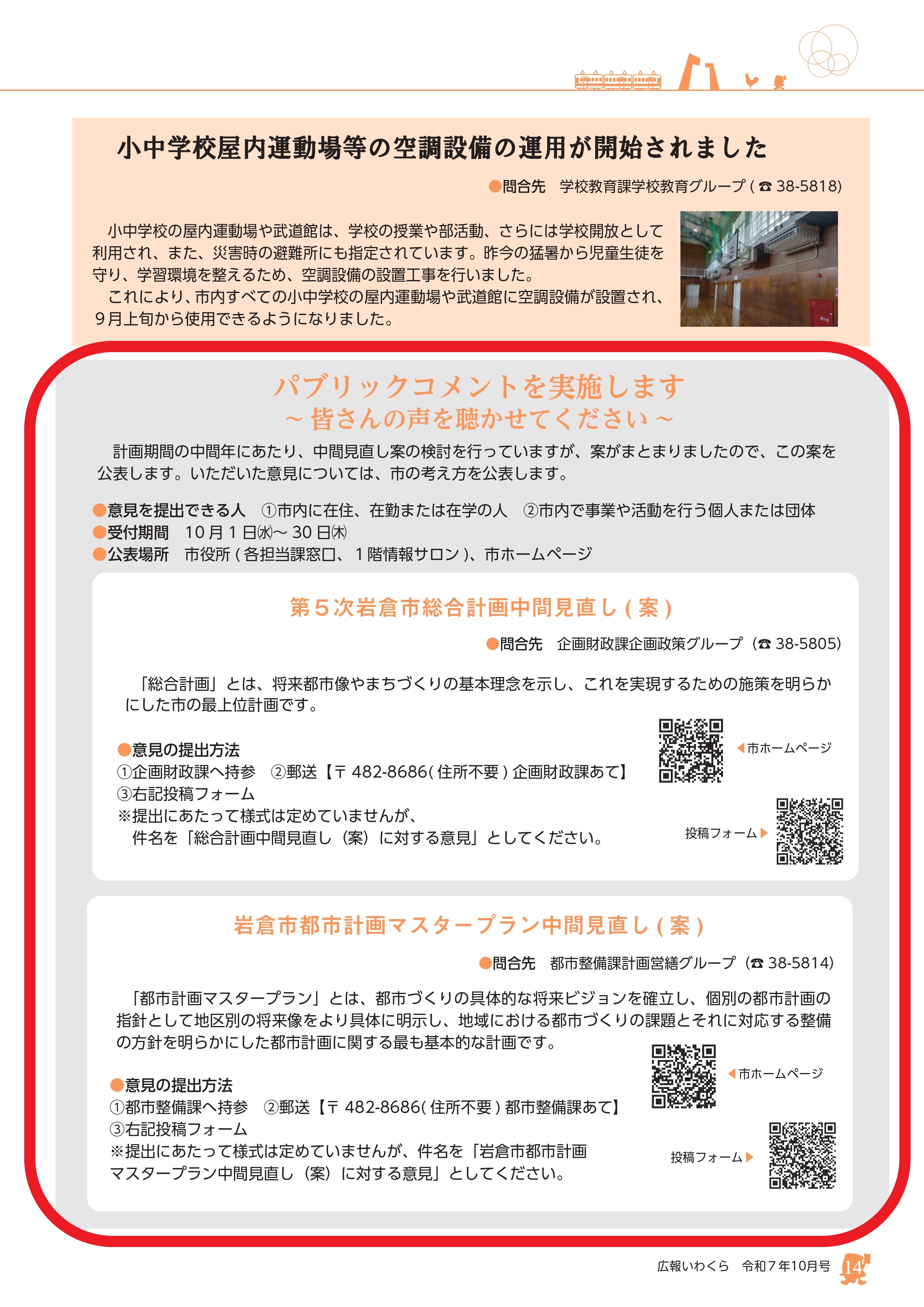

岩倉市のパブリックコメントがスタートしました。

岩倉市広報 2025年10月号の14ページにも記載されております↓

意見の提出方法は3つ

都市整備課へ持参

都市整備課へ持参

郵送【〒482-8686 (住所不要)都市整備課あて】

郵送【〒482-8686 (住所不要)都市整備課あて】

投稿フォーム ※提出にあたって様式は定めていませんが、件名を「岩倉市都市計画マスタープラン中間見直し(案)に対する意見」として下さい。

投稿フォーム ※提出にあたって様式は定めていませんが、件名を「岩倉市都市計画マスタープラン中間見直し(案)に対する意見」として下さい。

投稿フォームはこちら(別ウインドウで開く)

皆様のご意見をお聞かせください。

「風邪・花粉症で鼻詰まりあり、市販の点鼻薬を使っていたが最近 点鼻薬が効かなくなってきた」といった方へ

その実態は 「薬剤性鼻炎」かもしれません。

薬剤性鼻炎とは、血管収縮薬を含む市販の鼻炎用スプレーを長期間にわたり日常的に使用することで引き起こされる鼻の病気です。

「夜間、日中も鼻が詰まって集中出来ない」「1日15回~20回以上使っている」という方もおられます。

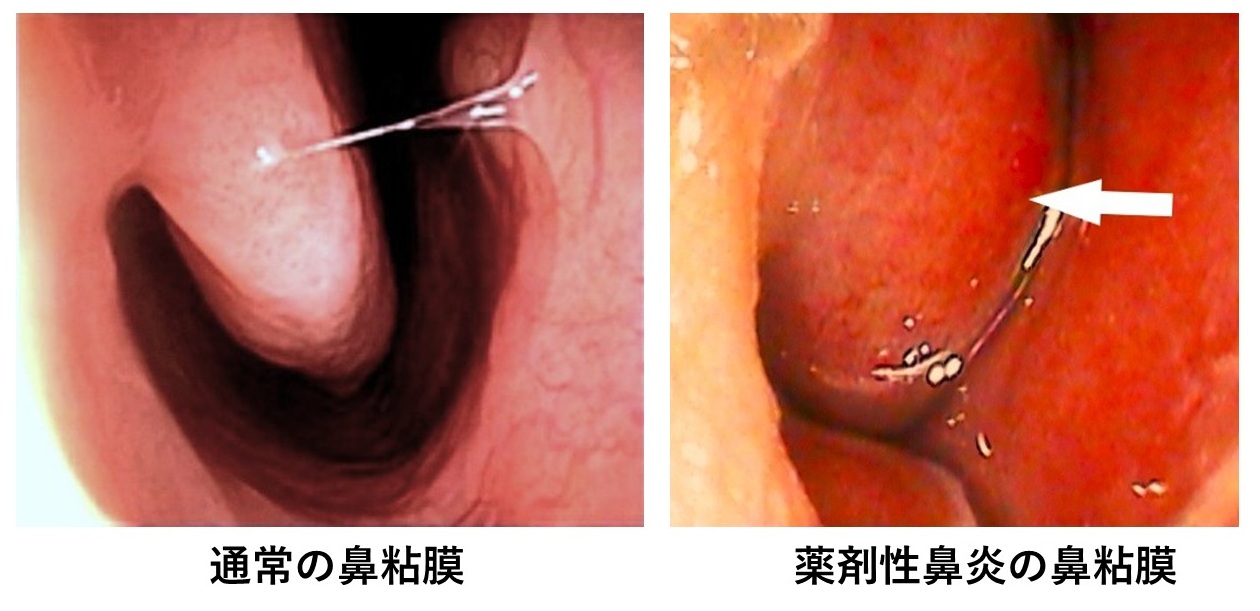

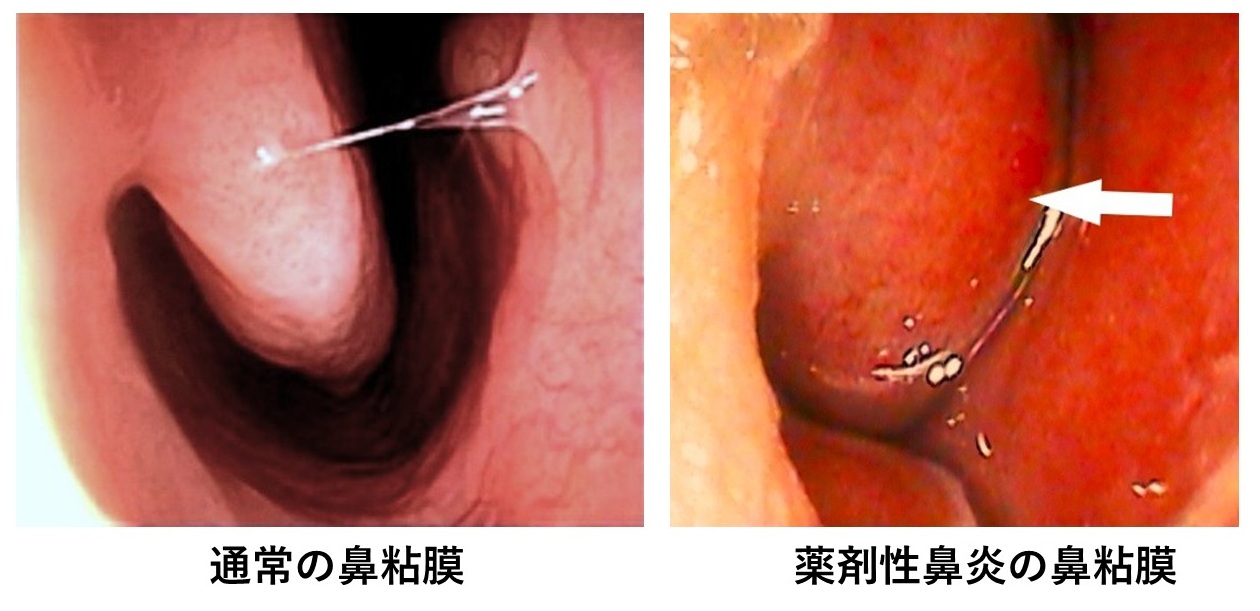

通常の鼻粘膜と違い、薬剤性鼻炎の方の鼻粘膜は赤く肥厚しています。

「薬剤生鼻炎の治療原則はなんと言っても市販の点鼻薬を中止すること」です。

夜間鼻が詰まって苦しい、いきなり中止は出来ない という方もおられます。その場合は、医師と相談し違う薬を出したり、アドバイスをさせていただきます。

「市販の点鼻薬が効かなくなってきた」方は、耳鼻咽喉科の受診をおススメいたします。

![]()

![IMG_E8865[1]](https://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2025/09/IMG_E88651.jpg)

![IMG_E8867[1]](https://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2025/09/IMG_E88671.jpg)

![]()

![]()

![]()

![IMG_E8866[1]](https://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2025/09/IMG_E88661.jpg)

![]()

![]()

![]()

![]() 耳管機能検査機器を導入しました。「耳の詰まり感」「自分の声が耳に響く」症状のある方に有用です。詳細はこちら。

耳管機能検査機器を導入しました。「耳の詰まり感」「自分の声が耳に響く」症状のある方に有用です。詳細はこちら。![]() 注射インフルワクチン 予約受付中です。詳細はこちら。

注射インフルワクチン 予約受付中です。詳細はこちら。![]() 経鼻インフルエンザワクチン(フルミスト)予約受付中です。薬の詳細はこちら。 予約に関しては こちら。岩倉市の助成金はこちら。

経鼻インフルエンザワクチン(フルミスト)予約受付中です。薬の詳細はこちら。 予約に関しては こちら。岩倉市の助成金はこちら。